はじめてのFINAL FANTASY、一度きりのFFXV

約十年。このゲームは発表されてから我々のもとに届くまで、それだけの年月を要した。普段ゲームに疎いわたしですら、10代の頃にあの新宿都庁をキラキラと輝く剣が舞い、黒衣に身を包んだイケメンがストームトルーパー敵をバッサバッサとなぎ倒して、最後は気だるげに玉座に座るトレーラーを観てワクワクした記憶がある。たまたま引っ越しをする知人からPS4とソフトを譲り受けて、わたしのFFXVはかなり遅ればせながら先月始まった。

結論からいうと、FFXVは本当に面白くて、そして本当にむごい作品だった。初めてのファイナル・ファンタジー体験が、こんなに苦いものになるとは思いもしなかった。小学生の頃、友だちの家でFFXをプレイさせてもらったことがあった。おぼろげだが紫色の床をぐるぐる走って、なにかに攻撃した。不思議な髪型に派手な衣装を着て、魔法や不思議な生物もいて、そしてお話はファンタジーでちょっとだけ泣ける、それがFFだと思い込んでいた。

ゲームのプレイ性やオープンワールドとしての性能云々は、わたしにはわからない。基本的に普段ゲームはやらないし、そもそもゲームは難しいもの、という思いが強い。だから初めて握ったPS4のコントローラーが震えるだけで面白かったし、自由自在に移り変わるグラフィックは、見ているだけで面白かった。

始めた以上は3月中に終わらせてみようと思い、わたしは基本的にメインクエストのみクリアしていった。装備品もよくわからないままそれっぽいものをもたせて、魔法を錬成する時に「炎・氷・雷」以外にもそれこそ食材を混ぜたりできることを知ったのは、旅の終盤になってからだった。MAPを見ながら効率的に、なんて発想自体がなかったから、イグニスのレシピは増えないし、イージーモードでプレイしたから、戦闘も基本的には「ルビーの光」が光りまくってどうにかなった。チュートリアルに出て来たテトカーバンクルは、「きみがピンチになったら助けに行くよ」とか言ってたくせに、助けに来てくれることはなかった。それなのに、わたしは旅を続けた。

夜のドライブはやめろと言われてもそのまま運転して、レガリアはボロボロになった。夜の道をウロウロしていたら、筋肉質のモンスターが出て来て朝まで戦うハメになった。食材集めをしないでいたら、おにぎりかトーストしか食べられなくなった。王子のくせに、いつもお金が足りなかった。アーデンとのドライブは多分8回はやり直させられたし、基地への潜入も、何回見つかったかわからない。洞窟に入れば狭い道を通れるポイントを見落として先に進めず、結局ググったりもした。

使命があるのに友だちの妹にはモーションかけられる(死語)し、友だちは写真撮ろうってうるさいし、お前の盾になるとか言っておきながら勝手に旅を離脱する奴もいた。けれど「最後のルシスを満喫する」。そんなタイトルだけで、3月中にクリアするという謎の自分目標を延期しようとすら思った。とにかく離れ難い思いと、それでも破綻したストーリーを進めなければならない矛盾に苦しんだ。

婚約者のルーナは護衛もつけずに歩き回って、フェニックスの羽で復活できそうな刺し傷で死んだ。死ぬってわかっていたけれど、あそこで初めて泣いた。ボタンを押しているだけで巨大タツノオトシゴリヴァイアサンは倒せたのに、街もメチャメチャになってルーナも死んだ。自分はフェミニスト思考*1がちょっとあるから、ああいうピンチの時も女はドレス♡みたいな短絡的思考に胸が掻き毟られるように悔しさを感じたし、ファイナルなファンタジーならなんとかせえよ!!と思った。なんで死ななくちゃならなかったんだよルーナは、って、まるでノクトみたいに泣いた。

気がついたらイグニスは失明していて、それなのにノクトが塞ぎ込んでるからわたしも自覚が足りないとか怒られるし、もうイグニスを歩かせたくなくてグラディオに怒鳴られながらもピャーっと走ってアイテムを拾ったらピャーっと戻ったりもした。寂れた駅で写真を撮って来てくれないか、と言い出すモブや、わたしのチョコボちゃんがいないの!!と騒いでいる奴に話しかけてしまって、心底後悔したりもした。キャンプをしてもカップヌードルしかなくて、ああもうなんなんだよ!!もうやめてくれ!!と叫びたくなった。

海を渡ることになる後半から、プレーヤーは「過去に戻る」ことが可能になる。これはレベル上げのためにモブハントやクエストをクリアしておこうね、という見えない圧力を感じるが、この仕組みが本当に残酷だと思った。あの楽しくてくだらなくて、冒険とも旅ともつかないあの日々は、彼らにとって過去になる。主人公であるノクトは宿敵であるアーデンを倒し、夜に蝕まれる世界に夜明けをもたらすべく十年、力を蓄える眠りにつく。ここもツッコみ出すとキリがないので控えるが、FFXVはストーリーが進めば進むほど、為す術なく否応なしに物語が進行してしまうのだ。

途中途中でここから先は戻れません、といったアラートは出るが、戻れないどころかなにかを変えられもしない。クリスタルに選ばれた王「ノクト」は世界を救うべく死ぬしかなく、どんなにゲームプレイが向上しようが、釣りや見つけ物や料理や写真が上手くなったとしてもそのストーリーラインからは逃れられない。あれだけ自由にダラダラできていたのに、結局は一つの穴に吸い込まれるかのようにお話は進み、そこに幻想や奇跡はない。

十年の眠りから醒めたノクトは、お約束通りに自らの命と引きかえにして夜明けを取り戻そうとする。最終決戦手前、さあ泣け!!と言わんばかりにノクトはこれまで撮りためていた写真から、どれか一枚欲しいと言い出す。まあ、泣いた。ここで泣いて欲しいんだろうなとわかっていながら泣くのは癪だったが、泣いた。もういいじゃん。夜のままでもみんな生きてるし、このままでいいじゃん。

十年経ったイグニスの料理の腕は復活していて、あの頃みたいになんでも食べられた。失明したイグニスに、朝が来たのはわかるのかとノクトが訊けただけで泣けた。もうやめよう!!終わり!!みんなでシガイハンターとして生きて行こうよ!!ノクトが死に、恐ろしいほどリアルで無機質な世界に朝がやって来る。結局ノクトの意志ってあったのか。

ストーリーをクリアすると、見慣れた夜空のタイトル画面には美しい変更が加わった。何十時間もプレイして、当たり前になっていた部分が大きく演出されて変更される感動は、時間を拘束するゲームならではだ。けれど痛みのほうが大きかった。朝焼けのメインメニューを見つめながら(徹夜して本当に夜明け前の4時くらいだった)、十年前、自分はなにをして、なにをしなかったのか、そんな思いが津波のように押し寄せた。十年という歳月はあまりに長く、そして短い。そんなことを思い出すためにファイナルなファンタジーをプレイしていたんだっけ。あんまりだ、こんなにも現実が空想を喰らい尽くすような感触を得たいわけではなかった。それなのにFFXVはゲームであるから、繰り返しあの過去に戻ることができる。過去に戻ればそこでの経験は現在に還元されて、それでもやっぱりノクトの結末は変わらない。なにかを変えるために労力を費やすのがゲームだと思っていたのに。

ああ憧れのポケモンマスターに、なりたいな、ならなくちゃ、絶対なってやる〜というようなものがゲームだと教えられて来たのに。けれどだからこそFFXVは、できるだけたくさんの人にプレイして欲しい。十年前の、今にして思えば自由で気ままだった日々の記憶がまだ鮮明で、それなのに社会という逃れようのない蟻地獄のような仕組みに囚われて、辟易としているような人にこそプレイして欲しい。

この物語から得られる唯一の救いは、結局わたしたちはゲームのキャラクターではないという一点だけだ。それを実感させてくれるゲームは、滅多にないんじゃないかなと思う。

ちなみにPS4をネット環境に置かなかったために、わたしはリリース後の修正が入っていない状態でプレイした。かつ英語でのプレイだったから、伝説の「やっぱ辛えわ」は聞けず、It’s more than I can take(だった気がする).で普通に泣いた。最近はロイヤルエディションを最初からプレイし直しているけれど、ただもう二度と、あの先がわからず運命に翻弄される、辛いけれどかけがえのない旅を、初見時のような心持ちで経験することはできない確信がある。

良くも悪くもあの経験は、人生のように一度きりだった。土埃と雨と草の匂いと波しぶきと、暗い洞窟に少しカビ臭そうな水路と誰もいない廃墟と化した故郷を歩いたあの旅は、やり直しの効かない一本道だった。それがゲームとして正しいのかはわからない。けれど間違いなく、FFXVをプレイして良かった。わたしにとっては切なくて苦くて甘い、どんな時でも側にいてくれと言いたくなるような、初めてのファイナル・ファンタジー体験だった。

*1:ここらへんの動画に影響を受けた気がしています。

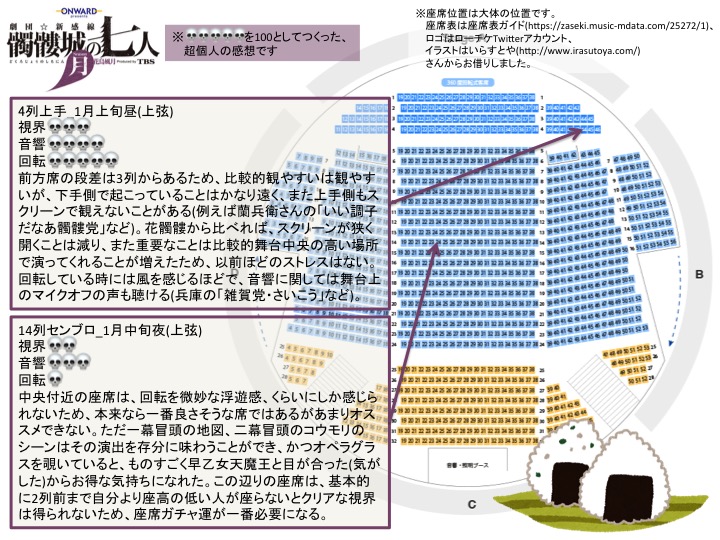

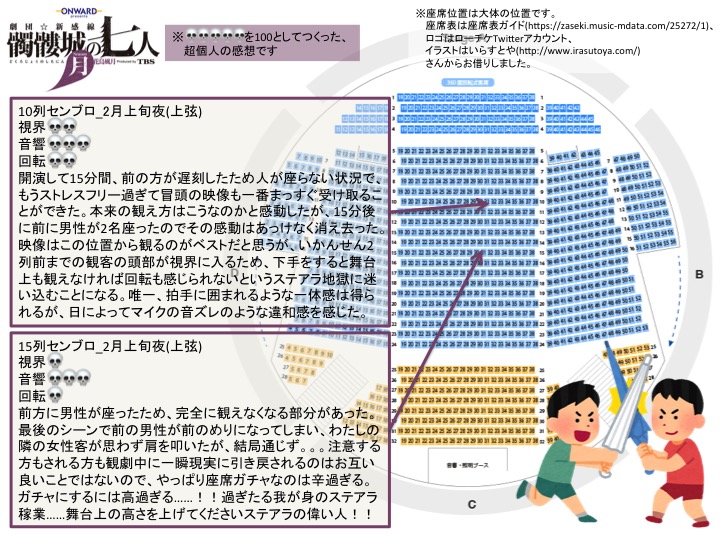

ステージアラウンド東京a.k.a.豊洲髑髏城の座席

ステージアラウンド東京におけるこれまでの座席感想まとめです。花髑髏9回、鳥髑髏1回、風髑髏2回、上弦10回下弦1回、合計23回ステアラに通って、花髑髏の頃はイキってたから6列目で観えないとかほざいてたけど、上には上が(下には下が?)あったんだぜYeah……髑髏城の次に上演予定の『メタル・マクベス』のチケット料金がしれっと500円値上がりしていて、正直あのままの座席で値上げするなら納得いかないなあと思いつつの現状の所感です。本当に舞台上のパフォーマンスにはいくら払っても足りないほど感謝してるし、極髑髏もメチャクチャ楽しみだけど、劇場構造が作品を阻害している印象がどうしても拭いきれないです。こけら落とし公演が終われば少し間があくようなので、諸々調整は入りそう、というか入ると信じたいです。

・前列

3列目から段差があるため、2列センブロよりサイド(実質1列)のほうが視界は開ける印象です。ただ上手下手になればなるほど、どうしても観えなかったり、観え過ぎる部分はあります。とはいえここらへんは近いからいっかあ〜〜〜という気分になれるのも事実。没入感よりは、当事者的に、透明人間としてそこに存在しているような感触でした。

・中列

自分としては一番座りたくない位置になりました。2列前まで"自分より座高の低い人"が座らないと、確実に誰かの後頭部でもって視界が阻害されます。回転している感じも円の中心であればあるほど感じにくくなる気がするのですが、ここは感覚の問題かもしれません。あの椅子の並びと、そもそもの舞台の高さで無問題だとなったのはなぜなのか知りたいです。ただ視界がそれなりに開けてさえいれば、スクリーン演出の没入感を一番得ることができ、かつセンブロはオペラグラスで役者さんと目が合ったような錯覚を得やすいため、とにかく席ガチャ運が必要です。風髑髏から多用されるようになった、回転すること=場面転換という演出より、回転することで足場が不安定になり、浮いているような感覚をもたらす演出は、この位置が一番享受できる回数が多かったです。観客からの拍手や、笑えるシーンでの一体感は楽しく、生の舞台を観ている実感は湧きます。

・後列

ここはもし値段設定が妥当(いっそ1〜6列¥20,000、7〜15列¥10,000、16〜32列¥8,000にしてしまえ!!と思っています)であれば、ちょっと体験してみたいなあというモチベーションなら充分満足できると考えます。左右の壁がどうしても視界に入り込んで来る座席位置もあるのと、中列と同じように後頭部で観えないこともあるけれど、なぜか中列よりはそこまでストレスを感じなかったです(ハナっから観えないとおもっているからかもしれない)。なんとなく自分が受け取っている体験が極めて映画に近いような印象でしたが、それはやはり距離の問題かもしれません。

==============================

イキってたし最高にチケ運のあった花髑髏の感想です。確かこの頃はなけなしのA席があった気がする(と思って調べたら、A席¥9,800設定があったよ、なんで!なんでなくした!ひど過ぎるよステージアラウンド!!)。

続いて風髑髏の感想。鳥髑髏は現地では1度しか観れていないため、比較できないから書かなかったと記憶しています。鳥髑髏でSeason月まで続く無界の里演出が完成したとすると、風髑髏で一幕ラストの蘭兵衛さんの去り際演出が、蘭兵衛さんが高い方向へ登っていくかたちになったのはとても嬉しかったです。

ラストは上弦髑髏。鳥髑髏と同じく下弦は一度しか観ていない(一度"しか"というのは結構間違ったスタンスだと自分でも思う)から、上弦のみです。実は上弦に一番通ったという事実!!に驚きつつ、単純に一番物理的に観やすくはなっていたけど結局物理的に観辛かった記憶もあります。

==============================

あとこれまでなぜか頑なに使っていなかったオペラグラス(生の舞台は肉眼に焼き付けてナンボじゃ、とか思っていたけど、ふとした瞬間に肉眼のレンズからの情報を受け取っているだけならそこにレンズ足しても変わらないなと思った)を上弦から導入したのですが、すごい……オペラグラスはすごい……迷いに迷って、これにしました。オペグラの上げ下げによる周囲の方へのストレスをなるだけ軽減したくて、色は目立たない黒にして、手ブレが怖くて少し重めにしたんだけど、ステアラ最後列からでも福士捨之介の懐にギッチギチに収まった雪駄ビーサンが観えたよ!!

『髑髏城の七人』への妄想〜月髑髏終わらないで〜

※キャラクター名や台詞などは後ほど戯曲本から修正予定です

「無界屋蘭兵衛」「狸穴二郎衛門」。ずっとこの二人の名前が気になっていた。付け焼き刃ながらいろいろと調べたが、なぜ気になるかと言えば、そもそもあの人数の登場人物の中で同じ漢字を当てる時点でなにかしらの意味があるのではないかと勘繰ってしまったからだ。真意のほどはソースが確かでないからさておき、今日もウィキペディア仕立ての妄想と、手前勝手な解釈を綴りたいと思う。

まずこの類の名前はおそらく東百官で、かつては百官名として自らの身分に応じて名乗っていた名前が、いつしか武士階級だけでなく町人・商人にまで広まった経緯を踏まえているように思う。髑髏城の時代設定は戦国末期だが、蘭兵衛さんが「忘八とはいえ商人の端くれ」と言うように、商人としては至極ポピュラーな名付けだったのではないか(例えば時代は下るが江戸商人・職人データベースで「兵衛」と打っただけでかなりの数が見つかる)。併せて興味深いのは、百官名とは諱(真名)を呼ぶのを避けるために用いられた仮名であり、〜之介という名前もまた、仮名の一種の輩行名の代表格らしいということだ。

蘭兵衛・蘭丸、狸穴二郎衛門・徳川家康、の切り替えだけでなく、兵六・兵庫、極楽太夫・りんどう、沙霧(霧丸)・赤針斎と並べるだけでも、『髑髏城の七人』における名前とは、どうやらただの呼び名ではなさそうだ。

「忍が名を明かす時は死ぬる時」、「こういう時は、ガツンと言ってやるんじゃ、ガツンと!!」の流れも、また名前の力を意識した台詞だと思う。「森蘭丸、その名で朽ちたはずの怨霊だ」「酷過ぎるよ、無界屋蘭兵衛!」「極楽太夫ってのはねえ、地獄に堕ちた男どもを、極楽に送ってやるためにつけたんだ。二人でねえ!!」そのいずれも、登場人物たちが交わす名前がいかに重要であるかを物語っている。蘭兵衛が極楽太夫の本当の名前を識っていたのかはわからず、髑髏城を生き延びた後に初めて、兵六は兄(や父や息子)から兵庫、と呼ばれる。荒武者隊や無界の里の女子たちの大半は死んでからでないとその名前は明かされず、かたや人の男と捨之介に至っては、最後まで本当の名前は明かされない。

名前の力は恐ろしい。「森蘭丸!」と呼ばれて揺らいだ蘭兵衛を、「お前は無界屋の主人、無界屋蘭兵衛だろうが!!」と言って捨之介が一度は彼を取り戻すが、二幕のクドキ以降、それは通じない。「お前はお前だ」と天魔王は言うが、クドキの最中に霧丸が「蘭兵衛!」と呼んでしまうだけで狂ったように苛つき、直後に霧丸を非道く殴ることからしても、あの名前呼びはクドキを大いに破綻させ得る可能性だったのだろう。「こいつらお前の名前も覚えちゃあいねえ!!」と叫ぶ捨之介が、コロコロ名前を変えるな、と贋鉄斎に言われていたのは花髑髏だったか。本編で語られないのは人の男と捨之介の名前だけだ。

だからこそ彼らは一騎打ちをするのであり、同じ貌であったのだろう。例え織田信長の影武者設定がない時でさえ、彼らの二項対立はその名前を持たない一点で際立つ。あくまで織田信長−逆に彼は名前でしか語られないにも拘らず、あまりにも強い力を持つからこその「天」だ−の一部分だった名前を持たない彼ら。天魔王は殿の名を騙り、捨之介は自ら名乗る。そしてラスト、「柄じゃねえよ!!」と言って去って行く捨之介は、あの後きっと、そう名乗りはしないのだろうという直感がある。「待てよ、捨之介!!」そう呼び掛けられても、彼は振り返らずに走り去る時点で。

さて、調べれば調べるほど妄想のタネは尽きない。昨日初めて知ったが、第六天魔王というのは売り言葉に買い言葉で織田信長が名乗ったという話*1*2もある。焼き討ちとかで恐れられてそう呼ばれていたのかと思ってたのに。自分で名乗っちゃってたのかよ、殿。「そんなのは殿じゃなあああい!!」と言いたくなりつつ、前楽の4.5天斬りと、雪駄ビーサンショックから抜け出せないでいる。終わらないで月髑髏。

余談だが、「生駒」とは織田信長が愛した側室の名前でもあるそうだ*3。天魔王のために死ぬ彼女がもしも、と思うとまだまだ妄想は終われない。

『髑髏城の七人』Season月(上弦の月)_2018/2/11昼夜、2/13昼夜

我慢できない性質なので、先週末と週明けに上弦髑髏城をマチソワした。もちろん平日公演は有給休暇を三途の川に捨之介。さすがに4公演連続で観れば満足できるかと思いきや、やはり髑髏城はわたしを捉えて離さない。

さて先日、初めて訪れた神社でおみくじを引いた。

立ち寄れば そでになびきて 白萩の

花のか ゆらぐ 月の下かげ

もうまるっとお見通しか、と叫びたくなるくらいの内容だった。上弦の月を見上げれば見上げるほど、花髑髏を思い出す。そして、この作品に巡り逢えて本当に良かったなあと思う。ふとブログを読み返せば、花髑髏を初めて観た日から300日が経とうとしていた。

月髑髏には希望がある。花鳥風月の最後を飾るのは若手中心の上弦と、声優・2.5次元系のキャリアを築いた俳優さんを多く集めた下弦の月。そのどちらにも、紛れもなく希望がある。20年以上愛され続けた作品が提示してくれたのは、成長し続けることへの明るい希望だ。それはもちろん極で締め括られることも含めて、誰かを楽しませようとするたくさんの人の心意気が感じられるものというのは、やっぱり良いものだ。もっと早くに出逢えていたらと後悔する反面、この髑髏イヤーに立ち会えたことは本当にラッキーだと思う。

捨之介。一人の人間の成長とは、かくも美しいものなのか。変化があったのは2/11昼公演からだと記憶しているが、殺陣のキレというか抑揚や、台詞回しから顔の表情に至るまで、すみずみに神経が行き渡った姿は観ていて爽快だった。それまでは「捨之介」の型にはまって、どこか窮屈そうだったものが解き放たれたような。一幕でのスケコマシ風の笑顔も、二幕での痛みを乗り越えた先の力強い笑顔も、紛れもなく唯一無二の「福士捨之介」だった。終盤は、「ちゅてのちゅけ、ガンバえーーー!!」としか考えられない。もちろん「きいまゆもガンバえーーー!!」だ。と同時に、あの背が高く飄々として、ニコっと笑う捨之介は、記憶の底に眠っていた花髑髏の小栗捨之介をもう一度鮮やかに思い出させてくれた。

ある役者さんを観て他の役者さんを想起することは、果たして良いのかとも思う。けれどどうして上弦に通い続けているかといえば、不純な動機だが「花髑髏をもう一度鮮明に思い出せるから」ということが大きくある。

花髑髏はわたしにとって初めての『髑髏城の七人』。一度目にどこか疑問が残り、二度三度訪れるうちに、ずっと観ていたくなった。観る度になにかを取り零したような気持ちになって、終には千穐楽まで、目を皿のようにして観続けた。基本的にハマりやすい人間だと自覚しているが、このハマり具合は小学生の頃に観た『The Lord of the Rings』以来だった。

自分はしつこい性格だから、すきになった作品は何度も観て、それが与えてくれる楽しさを貪り尽くしてしまうようなところがある。けれど時にその楽しさが重層的過ぎて、まるで楽しさが大波のように押し寄せるような作品に出逢えることがある。『髑髏城の七人』は、まさにそのタイプの作品だった。

無界屋蘭兵衛。なぜ彼(もしくは彼女)が魅力的なのか未だにわからない。単純に言ってしまえば裏切り者だ。蘭兵衛が提示するのは歴史上の人物を題材とした、もしものファンタジー。蘭兵衛が悩んでいるのは織田信長の意志を継ぐか、自らが築いた安住の地を衛るかという、壮大過ぎる悩みであり、明日仕事行きたくねえな、などというわたしの悩みとはおよそ相容れない。つまり感情移入から夢中になっているのではなく、どちらかといえば傍観者だから面白いという、あくまで観客的な楽しみ方をしているような気さえする。

けれど無界の里を単身去って行く蘭兵衛さんを観ると、泣きたくなるのはなぜなのか。お願いだから止めて、と沙霧や霧丸に言ってしまいたくなるのはなぜなのか。太夫、と声を張り上げる蘭丸の最期の姿を観て、胸を掻き毟られるように辛くなるのはなぜなのか。

それはきっと『髑髏城の七人』という作品が、間違いなく観客席に座る我々を戦国末期の髑髏城に迷い込ませるからに違いない。そして我々は時に無界の里の柳になり、贋鉄斎の庵の苔となり、関東荒野に降っていた雨になれる。またこの空気に浸りたい、この空気の一部になりたいと思わせられてしまう。髑髏城には、前述したような日常的な鬱憤を、秒で振り払って心を生き返らせる力がある。

上弦の三浦蘭兵衛さんの、無愛想でなかなか心を開きそうもなく、けれど過去に縋るような蘭兵衛解釈がわたしは単純にだいすきだ。結局は刀を捨てられない性を持て余し気味にしている蘭兵衛さんを観ていると、二幕でそれを捨てられなくなることを、一幕から伏線的に示してくれているとさえ感じる。どうしてああも刀を投げ捨てるのかと思うが、もしかすると昔の自分を思い出すようでイヤなのかな、と勝手に想像している。そんな妄想の余地が多い点も、みうらんべえさんもとい髑髏城を観ていて楽しい理由の一つだろう。

クドキのシーンでの幼さは、上弦「無界屋蘭兵衛・蘭丸」ならではだ。それまで若いながらどこか達観したような面持ちで振る舞い、「無能な者ほど数に頼る」と、狸穴二郎衛門を威嚇するように言ってのける蘭兵衛さんが、クドキでは一転して子供のように無防備で、されるがままになってしまう矛盾。花蘭兵衛さんは自ら選んでクドかれたように思えたし、鳥蘭兵衛さんは逃れようのない感じがして、風蘭兵衛さんは殿との再会のようであったから、上弦蘭兵衛さんの陥落は、一幕がオラオラしているだけにマジかよと頭を抱えさせられる驚きがあった。だから花鳥風月の最後でまた新たな蘭兵衛解釈が築城されるとは、と、もちろん蘭兵衛さんだけでなくすべてのことに対して、嬉しいような悔しいような気持ちを抱く。結局、一度髑髏城に足を踏み入れたら最後、我々は中島かずきさんといのうえひでのりさんの手のひらの上で(月髑髏冒頭の安土城での)髑髏ダンスを踊るしかないのだ。

さまざまな役者さんによって一人のキャラクターが多様に演じられる時、この人はこう演じるのかとワクワクできる楽しさは、本当に贅沢で貴重な経験だと思う。なぜって現代においては何れにしても物語の恒常的な普遍性よりはむしろ、オンリーワンであること、それこそ言ってしまえばハマり役であることを善しとされるように常々感じるからだ。

最近、特定の演者さんから解放された時、舞台脚本はある種特別な普遍性を抱くのではないかと思うようになった。つまりアカ・アオ、若、花鳥風月が成り立ってしまう時点で、『髑髏城の七人』は、水戸黄門やそれこそ近松心中物語のように、古典的な普遍性、観客からすれば途轍もないほど贅沢な楽しみ方のできる物語へと解放されているのではないか。

長男・蘭兵衛、次男・捨之介、末子・天魔王。花髑髏の三兄弟、三すくみ(蘭兵衛がグー、天魔王がパー、捨之介がチョキ)の関係性に夢中になった、去年の春。今年の冬は双子的に観える天魔王と蘭兵衛、そしておよそ8年前には天にかかずらわってはいなさそうな捨之介の関係性に悶え、劇場を出てからも妄想を拗らせている。至極当然のように花鳥風月での違いを享受しているが、一つの作品がどのように演じられても面白く、それでいて同じ物語として成り立っているというのは、もう奇跡としか言いようがない。

上弦でずっと引っ掛かりを感じていたのは、天魔王という存在だった。だがそれも後半に入って、自分としての解釈はあの蘭丸の最期の場面で決着がついた。自らを庇った蘭丸に見せる天魔王の狼狽は、日を増すごとに色濃く観えた。こうして場面場面を観た印象が、万華鏡のように変わり続けることこそが、観劇の醍醐味だろう。だが普遍性を持ったお芝居だと理解はしていても、心のどこかでまた花髑髏が観たいと思ってしまう自分がいる。

そうまさに、月の下にいると思っていたら、花の香りにはたと気付くような。結局わたしにとっての髑髏城とは、花髑髏なのだと思い知らされるような。それをまさか月髑髏に通うことで自覚するのは、なんだか不思議な気持ちだった。みんな違ってみんないい。花鳥風月を経て抱くのは、そんな月並みな感想だ。

こうして自分にとっての髑髏城を抱きながら、ぐるぐるとさまざまな髑髏城を眺められる日々は、もうすぐ終わってしまう。普遍的であることも、代替の効かないシロモノを心に築城してしまったことも含めて、ほぼ1年に渡ってわたしたちを楽しませてくれた『髑髏城の七人』には、感謝の気持ちしかない。

月髑髏が終われば、Season極が始まる。「天魔王が影武者として本能寺で死に、本物の織田信長が再び天下に手を伸ばそうとするお話」ではないかと時々妄想しているのだが、果たしてどうか。唯一確かなのは、きっとまた夢中になってしまうだろうということだけだ。

『髑髏城の七人』Season月(上弦の月)_2018/2/4夜

本音を言えれば 今のままいたい

その因果は私で消したい

覚悟はとうの昔に していたけど*1

一幕終盤、極楽太夫が歌い上げるその歌の歌詞を理解してからは、ずっとあのメロディが心から離れない。「森蘭丸」を「無界屋蘭兵衛」にした人は、天魔王が髑髏城で戦の狼煙を上げるより早く、捨之介が斬鎧剣を手にするより早く、蘭兵衛が蘭丸に再び戻るより早く、とうに覚悟を決めてしまっていた。

花髑髏を観ていた頃は、やっぱり「蘭兵衛この野郎……!!」という気持ちが強かった。花髑髏のだいすきな場面の一つは、無界の里を襲撃し尽くした蘭丸が、太夫に刃を振り上げたまさにその時に、嵐のように兵庫が割って入る瞬間だった。青木兵庫の大きな身体が転がるように舞台に出て来ただけで心の底から安心したし、正直、やっちまえ!!と思った。けれど上弦は、もっともっと痛々しいのだ。花蘭兵衛さんは、後悔しているようには観えなかった。蘭兵衛は蘭丸の一部であり、きっかけさえあれば、蘭兵衛であることを自ら選んで捨てることができる人間に観えた。だからなおのことなんで、という気持ちが強まって、彼の選択への悔しさが募った。だが月髑髏における無界屋蘭兵衛は選んでいるか。わたしは上弦下弦そのどちらにおいても、無界屋蘭兵衛は選んではいないと解釈している。ただ、あるべきところに戻っただけなのだと。

この世一人のまことだから

きみの生きたいように

最近、『髑髏城の七人』とは、それぞれが抱き続けていた無念を晴らすお話でもあるのではと考えている。捨之介の「今度は間に合わせる」という台詞はわかりやすいが、霧丸は誰かの犠牲の上に生きることをやめ、兵庫はかつて人を斬ったことを認めて、もとは農民であることも認める(兵庫が農民であったことを否定的に捉えているのは、その記憶に、人を斬ったことが必ず付帯するからだと思っているが、それは考え過ぎかもしれない)。

極楽太夫は、霧丸との会話に関西弁を使う時点で西国の故郷を捨て(小説版を読むと、彼女たちに故郷という概念はないのかもしれないが)、関東へ逃れたが、今回ばかりは自分たちの土地、里への執着をはっきりと明言する。そして蘭兵衛は、「今度こそ天とともに生きる」。彼の無念は、死でもって晴らされる。

あたしがあんたの想い人だったら良かったろうに。極楽太夫を観ていると、ふとそんな言葉がよぎる。織田信長と極楽太夫は、もしかして年齢が近いのではと想像してしまう。太夫は蘭兵衛と恋人関係になりたいわけではなく、蘭丸を解放できたのは織田信長だけだと知っている。だが自分がもしも織田信長であったなら、彼にあそこまでの後悔を背負わせはしなかったとも思っているように観えるのだ。恋愛関係ではなく、ただただその人間のしあわせを願う時。その人をおよそしあわせとは反対方向に導く存在がいたとしたら、成り代わりたいと思うのは当然の人情だろう。

怖い目を きみはしていた

初めて出逢った頃のような

「いくよ、霧丸」。きっと太夫は、蘭兵衛が髑髏城に向かうと知っていた。くすぶり続けた熾火が、爆ぜる理由を見つけてしまったことに気が付いている。だから一度止めはしても、思い留まらせられるのは、せめて霧丸だけだと理解している。捨之介を「いい男」と言う彼女は、過去を乗り越えつつある存在の登場に安堵しつつ、それが発端となって、過去が無界の里まで到達し、大切な人間を搦めとってしまう未来まで覚悟したのではないか。

ふと、与謝野晶子の『君死にたまふことなかれ』を調べた。人を殺して自分も死ねといって、あなたを育てたのでしょうか。その投げかけは、蘭丸と天魔王に向けられた殿の最後の言葉のようにも思える。「この世ひとりの君ならで ああまた誰を頼むべき 君死にたまふことなかれ」この世であなたはひとりではないのです。ああ、また誰を頼れば良いのでしょうか。弟よ、死なないでください。

月影が満ちた有明 これほどに短く儚く

現世の轍に咲かさるる 蘭の花の純情

終わると知っていてもなお、もしかすると蘭兵衛が「捨てられる」のではないかと期待する。その優しさが、結局は無界の里を滅ぼしたことを理解しているから、極楽太夫は無界屋蘭兵衛を殺せる。なんで、と叫んだ後、燃える里の中で、家康でなく自分を殴る太夫は、自分が決着を付けるべきだと覚悟したのではないか。それは「蘭丸」に言葉を遺した殿とは違う、「蘭兵衛」に対する優しさだ。

手前勝手な解釈を述べたが、月髑髏だからこそ妄想できる救いの在り方は、キャスティングを知った時には想像もしなかった。未だに上弦を幾度も観たいと思ってしまう理由はわからない。残り少ない公演期間であとどのくらい受け取れるか、まるで月影をつかむようなマネをしながら、明日も豊洲へ向かう。

*1:劇中歌の歌詞は全部記憶頼りなので間違っているかも

『髑髏城の七人』Season月(上弦の月)_2018/2/2夜

蘭丸の最期。崩れ落ちながら天魔王を背中に庇った彼は、しっかりと共犯者の手を握っていた。一瞬狼狽えた天魔王は、蘭丸の言葉にハッとして、怯えるようにその手を振り解いた。赤く染まった手のひらが、蘭丸の白い手の中からパッと逃げるように飛び出したのが観えた。まるで双子のように観えていた彼らが、薄皮一枚、ただ一点において絶望的に異なっていたのだと、迫るように感じられた。

今の自分の解釈として上弦の月とはつまり、「天魔王と蘭兵衛・蘭丸が同じ貌の髑髏城」だ。織田信長・捨之介・天魔王が同じ顔という髑髏城の、さらに分岐した姿。上弦の天魔王と蘭丸は、極めて似た存在として観えた。

1月の時点では、わたしは上弦に花髑髏と近しい印象を抱いていた。長男・蘭兵衛、次男・捨之介、末子・天魔王、三すくみの構図だ。だがどうしてもそう言い切るには、違和感があった。違和感の中心は天魔王。彼はあまりにも捨之介を軽視している。およそ天地人として、かつてともに「なにか」に浸っていた瞬間があったとは、到底思えないのだ。最後の最後に至るまで、天魔王が駒としているのはあくまで「殿」と「蘭丸」。捨之介たちに追い詰められ、蘭丸を喪って初めて、彼は頭を掻き毟り、まるで突然の波に砂の城を崩された子供のように、苛つきを露わにする。

花髑髏に夢中になった理由の一つは、蘭丸を喪った天魔王が、徐々に喪失感を強めたことにある。上演期間終盤から、天魔王は蘭丸の死を嘆いたかのようにわたしには観えた。兄者、と蘭兵衛を半ばおちょくるように接していた彼の本音が、あの一瞬で本物に変わったように感じられたのだ。そう、結局その喪失感でさえも、蘭丸という兄が彼に教えてしまったという矛盾、駒を駒として自覚し切れていなかった人の男の、後戻りできない哀しさがあの場面でひしひしと伝わって来た(というかそう解釈したくて堪らなくなった)。

だが花と上弦の大きな違いは、捨之介だ。捨之介の八年前、と聞いてしまうと、どうしても拭ようのない違和感を覚える。彼はあまりにも若い。それは演者さんの年齢ではなく、彼は純粋で、かつ甘い人物として描かれているからだ。髑髏城の天守閣に至るまで、いや天魔王の喉元に斬鎧剣の切っ先を突きつけてなお、彼は天魔王を「止めよう」としている。

八年前の捨之介は、霧丸のような少年だったのではないか。地を駆け、盲目的に己の正義を信じ、刃の向いている先を知らないような少年。軽率に熊木衆の存在を信長に伝え、そして青年になった今、自分の行動で傷付き、取り返しのつかない状況になった者たちの存在に胸を痛め続けている。それなのにやはり彼の甘さはまだ残っていて、天魔王を止めるには、殺すしかないことを認められていない。

だから彼は死にたがる。上弦捨之介は、そもそも「殿」と言葉を交わしたことがあるのかとすら、最近は疑問に思えて来た。あまりにも天魔王や蘭兵衛の執着とは、色が違い過ぎている。捨之介は物語の最後、霧丸に礼を言うその瞬間まで、自分が「天」の影響下にいたことを自覚していなかったのではないか。

捨之介のラストシーンは、彼もまた天魔王や蘭丸と同じく、織田信長という大き過ぎる天の下に生きた者だという自認と自覚と、そこからの脱却のように観えた。つき纏う影に囚われず、前を向いた霧丸のおかげで、彼はやっと自己肯定できたように観えた。霧丸を救えた自分を得てやっと、彼は彼を主人とする物語を生き始める。そう、骨の髄まで沁みついた織田信長を捨てられたのは、捨之介と、狸穴二郎衛門、ただ二人だけなのだ。

だからこの物語の中核を担うのは、捨てられなかった二人、天魔王と無界屋蘭兵衛だ。二つの時代の代わり目の、善悪が揺らいで、勝利者が正義とされるような混沌の時期。過去の延長線で生きる者と、過去を乗り越えて生きようとする者の戦い。だからこそ『髑髏城の七人』は、勧善懲悪の物語ではない。

握る刀が鉄パイプに観えると評判の、ステアラ一のオラオラ系蘭兵衛・みうらんべえさん。昨日のクドキシーンは、とても、かなり、控え目に言っても、女性的に観えた。単身髑髏城を訪れた蘭兵衛は、初めは天魔王が誘うように頬に触れようとしても、蝿でも払うかのようにその赫い手を振り払う。だが髑髏の面に魅入られてからは、まるで小さな子供のようにつま先が内向きになり、天魔王にしなだれかかる後ろ姿は、女性のようにも観えた。

アカドクロの蘭兵衛は男装の女性だった。幻の初演もそれは女性の役だった。これはかなり飛躍的な解釈だと思っているが、上弦の天魔王と蘭丸からは、どちらかというと女性的な男性不信を感じる。無界屋蘭兵衛のつくり上げた色里・無界の里と、女性たちに囲まれた髑髏城・天の間は、ものすごく似ている。ただ一点、極楽太夫という存在を除いては。

極楽太夫。それは天魔王と蘭丸を隔てた一点を、擬人化したような人でもある。太夫の存在にこそ、わたしは森蘭丸でなく無界屋蘭兵衛の揺るぎない意志を感じる。花髑髏の時にも書いたが、つまるところ無界屋蘭兵衛・森蘭丸という人は、しあわせだったのだろう。

彼は時代の繋ぎ目の両方に、それぞれの人生を築いた。結局どちらを選ぶかは彼の自由であり、その正解はきっと殿の言葉でなければ彼としては決めようがなかったのだろうが、自らが天と仰いだ人物の人生を完遂させるべく生きた天魔王や、否応なしに過去を背負った捨之介に比べれば、余程恵まれている。

もしも天魔王と蘭丸が双子のような存在だとしたら、天魔王の怒りは至極当たり前に思える。なぜ片方だけが生きろと言われ、なぜ片方だけが次の時代にこれまでを濯いだような繋がりを築いているのか。「殿は俺に死ねと言った」という言葉すら疑わしい。つまり蘭丸が生きろと命じられた以上、自分には死ねと言われなければ天秤が傾いてしまうというような、天魔王の嫉妬が想像できるからだ。

天魔王が「もしも」を繰り返し反芻しているような存在なら、己の「もしも」を体現しているのは間違いなく蘭兵衛だ。結局、天魔王が覆したかったのは今でも未来でもなく、なぜ生きろと言われたのが己ではなかったのか、という過去の一点に尽きるように思う。

第三者的に観れば、「蘭丸に伝えろ」とはつまり、「生きろ」と遠回しに言っただけのようにも感じられる。だがそれは、それまで双子のように同等に扱われていた二人を、問答無用に二つの個として分断してしまった言葉なのかもしれない。天秤を大きく傾け、一番と二番に順位付けしてしまうような。

だが、根本的に天魔王と蘭丸は、本当にただ一点において根本的に違っていた。それは、自分を明るい方向へ導き、そして最早明るい場所を目指せなくなった時には、自分を殺してでも止めてくれる人間を得ていたか、そうでないか。殺してくれる誰かがいない。それが天魔王と蘭丸を別つ、深過ぎる大きな溝だ。

劇中で語られる「織田信長」は、多面的過ぎてよくわからない。自分の最期に及んで、部下に生きろと言う人ならば天下人たる偉人に思えるし、もしもその言葉でもって人の男がどれほど壊れるかを理解していなかったのなら、その手で天下は掴めなかっただろう。

天魔王と蘭兵衛は、「森蘭丸」の二つの可能性ではないか。信長がどう死のうが、彼らはそこから逃れられなかった。例え生きろと言われても、例え死ねと言われても、紆余曲折を経て自らが言った通り「天魔王と織田の残党森蘭丸は無惨に討ち死になる」。縒り合わされた二つの糸が、途中は解れて全く異なる色になっても、結末では再び一本の糸になる。二本の糸は結局赫く、糸であることを断ち切った者たちとは、同じ時間を生きられない。

これがわたしの昨日の解釈だが、どうにも自信がない。上弦の月は、登城しても登城しても、毎夜異なる月のように不確かで、それでいてなぜか再び見上げたくなる髑髏城だ。

双子解釈はこのブログを拝読し言語化できました、

素敵な記事をありがとうございます!!

『髑髏城の七人』Season月(上弦の月)_2018/1/14夜

先日、実生活で初めて誰かが他人を「駒」と呼ぶ瞬間に立ち会ってしまった。誰かとは、わたしの現職における恩人なのだが、事前に「今日はいらないことも言うからな、ごめんな」とわたしに言い含めた上で、最初から揉めるとわかっていた話し合いを始めた。そして彼は、あいつもおれの駒に過ぎない、と言い切った。天魔王さま以外で本当にこんなことを言う人がいるのか!!と驚いたし、その台詞が自分の恩人の口から放たれたことに、わたしは形容し難い思いを抱き続けている。

捨之介と蘭兵衛と天魔王。結局彼らは信長に対して、まったく異なる人物像を描いていたのではないか。捨之介は心のどこかで、信長が死ぬのも致し方なしと思っている節がある。花・上弦の『髑髏城の七人』を観て、8年前を語る捨之介には、少なくとも郷愁はないように観えた。心酔も尊敬も敬愛もしてはいたが、同時に主人の中に併存した残酷な部分を許せていない。ただそれを断罪することも、逆に肯定することもできないどっちつかずの自分を、自嘲自虐し続けている。一方で信長の残忍さに焦がれたのが天魔王、その残酷さに染まったのが蘭丸かなとも思う。

物語の登場人物というのは、基本的には極端な存在の場合が多い。つまり「信長」という複雑で、歴史的事実を鑑みるに寛大なのか狭量なのかわからない人物を、捨之介、蘭兵衛、蘭丸、天魔王というレンズを通すことで、わたしたちは単純明快に受け取ることができる。終盤、「そんなものが殿の最期の言葉であるはずがない!!」*1と早乙女天魔王が嘆くように叫ぶその一言は、まさに我々がよく見識った人間の、思いもよらぬ言動に直面した際の落胆と失望と怒りによく似ている。

織田信長。彼が舞台上には一切姿を見せないからこそ、その存在はより登場人物たちに、そして観客である我々に重くのしかかる。上弦の月を見上げれば見上げるほど、思い出すのは眩しそうに天を仰いだ小栗捨之介のこと。なぜ捨之介は死にたがりなのか。それは己自身が自覚も自認もはたまた本人からの赦しもないままに、信長の形見であるということを、あの時点でやっと理解したからではないか。「忘れて生きろ」。それは自らの呪縛がいかに強く、残された者たちの人生を否応なしに縛るかを、知っている人間の言葉だ。

二度目の上弦の月を観て、気付いたことがある。殿の最期の言葉に裏切られた天魔王。だがそれは同時に、彼がもっとも信頼されていた証ではないか。その言葉を伝えるために、彼もまた生きろと言われたと同義ではないのか。蘭丸と天魔王。二人はまるで依怙贔屓された者とされなかった者のように観えるが、その実、なにも遺されなかった捨之介に比べれば、完全に勝者だ。三面鏡の正面に信長公が座れば、一枚は蘭丸、もう一枚には天魔王の横顔があるだろう。そこに捨之介はいない。

だからこそ、『髑髏城の七人』の主人公は捨之介なのだろう。旧時代を生きた人間が新しい時代の先端に触れ、それを拒むのではなく受け容れるためには、昔のほうが良かったと、懐かしく思う気持ちは必要ない。昔を捨て殿を捨てた蘭兵衛さんもまた、主人公足り得たのだろうけれど。彼は昔に囚われて、旧時代を選んでしまった。その対比もまた、捨之介を主人公たらしめているともいえる。

無界屋蘭兵衛は捨てられない。森蘭丸を捨てられない。この物語で生き残る者たちは、必ず劇中でなにかから脱却する。わかりやすくいえば、霧丸は復讐の刃を未来へ変える。

今夜は珍しい月夜らしい。「見事な満月だ」「いい月夜ですなあ」あの序盤の二言が、二人の共犯関係を現していたのではと思い至ったのは、花髑髏の千穐楽が終わってからのことだった。信長という存在が、彼らを捉えて離さないように、『髑髏城の七人』は、わたしの心に城を建ててしまった。これからなにを観ても、きっとなにかしら思い出すだろう。夜空の月だけで、思い出すほどなのだから。

*1:ちょっとうろ覚え